安岳县作为四川第一人口大县,曾面临“产业空心化”与“就业外流化”的双重困境。2019年以来,安岳县创新“园区总部+卫星工厂”模式,以制鞋产业为突破口,构建起“总部在县城、工厂在乡镇、车间在村社”的立体化产业生态,实现产业集聚与就业扩容的协同发展,成功入选2024年度四川改革典型案例,为县域经济高质量发展、全面推进乡村振兴提供了可复制的“安岳方案”。

背景:产业空心化

——传统农业大县的转型之痛

安岳县地处成渝地区双城经济圈直线中点,幅员2700平方公里,辖46个乡镇(街道)、553个村(社区),总人口超过150万。

长期以来,安岳县产业结构以农业为主,工业基础薄弱,2019年三次产业结构比为19.5:34.2:46.3,工业增加值占GDP比重不足40%,低于全省平均水平约10个百分点。分析其原因,主要有以下三个方面。

产业短板突出。从2001年安岳县建立工业园区以来,先后发展了机械制造、生物制药、汽摩配件、农副产品加工、电子信息等产业,但从其发展态势来看,短板十分突出。机械制造和汽摩配件运行不畅,早早夭折,生物制药仅剩3家企业,电子信息基本上胎死腹中,完全没有起步。余下企业以农副产品加工、建材等传统行业为主,技术含量低、附加值低、抗风险能力弱。

招商引资困难。受地理位置、基础设施和产业链配套等诸多因素限制,外来投资意愿不足,入驻企业多为中小微企业。据统计,2019年全县规模以上企业仅57户。

人口外流严重。虽然安岳人口众多,但大量青壮年劳动力外流至成都、重庆及东部沿海地区,本土劳动力反而不足。2019年常住人口较户籍人口减少了59.1万,县域经济面临“空心化”风险。

就业外流化——留守群体的生存之难

安岳县是劳务输出大县,常年外出务工人员超50万人,导致农村“三留守”问题十分突出。

留守劳动力闲置。农村剩余劳动力以中老年妇女为主,文化程度低、技能单一,难以适应现代产业发展需求,就业率不足30%。

家庭功能弱化。虽然外出务工人员年均收入可达4-5万元,但需承担房租、子女教育、老人赡养费等额外支出,实际可支配收入有限,且家庭分离导致社会问题频发。

乡村振兴乏力。人才和资金“双流失”制约农村产业发展,2016年全县农村居民人均可支配收入仅1.1万元,低于全省平均水平26.3%。

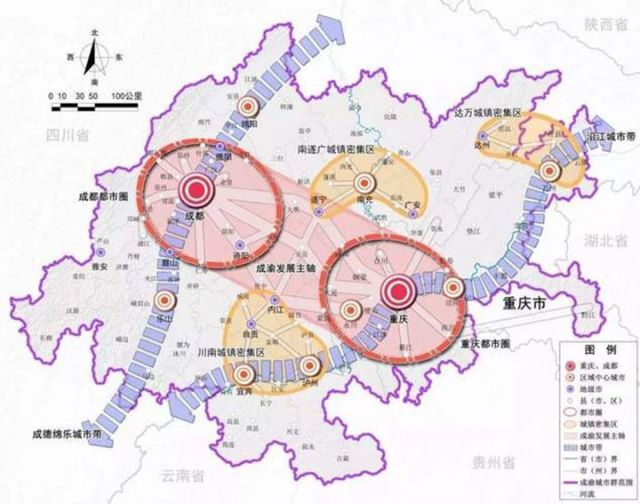

成渝地区双城经济圈与产业转移带来的机遇

2016年,《成渝城市群发展规划》获批,安岳县被定位为“成渝经济区区域性交通枢纽和川渝特色产业合作示范区”。2021年10月,中共中央、国务院印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》,明确了成渝地区双城经济圈建设的战略定位。与此同时,长三角、珠三角、环渤海等东部沿海地区和成都、重庆等特大城市因产业升级、劳动力成本上升、城市拓展需要等因素,劳动密集型产业开始向中西部大规模转移,这为安岳承接产业转移、培育主导产业提供了历史性机遇。

区位优势凸显。安岳距成都、重庆均约120公里,是成渝直线走廊上的重要节点,具备“1小时经济圈”的交通条件,是川渝相向发展的“双桥头堡”,具有服务“双圈”建设的独特战略优势。

资源禀赋匹配。作为劳动力的人口大县,安岳拥有丰富的低成本劳动力资源,且土地、水电等生产要素价格低于沿海地区,具备承接劳动密集型产业的比较优势。

政策红利释放。四川省将安岳县纳入“川渝合作示范区”,在土地、税收、财政等方面给予倾斜,为产业落地提供政策保障。

基于以上原因,2017年,安岳县明确将鞋服产业作为“三大”主导产业之一,并初步提出“园区总部+卫星工厂”发展模式,开启了一场以鞋服产业破解县域经济“双困局”的实践探索。

做法:空间重构

——打造“总部+卫星”立体化布局

安岳县以“集中与分散相结合”为原则,构建“园区总部聚能、卫星工厂扩面、家庭工坊补充”的三级空间体系。

园区总部集聚核心功能

选址与规划。在安岳经济开发区规划6平方公里作为制鞋产业园,建设标准化厂房、研发中心、电商孵化中心、直销展示中心、物流配送中心等配套设施,打造产业集聚高地。

企业引进。通过“以商招商、以企招商、产业链招商”,吸引安踏、迪桑特、鸿星尔克、特步、克拉克等115户大中小鞋企入驻园区,形成从设计、生产到销售的全产业链集群。

功能定位。总部企业承担研发设计、品牌运营、订单分配、质量检测等核心职能。2025年1-8月,鞋服企业产能达3200万双,产值突破30亿元。

卫星工厂延伸产业链条

布局原则。按照“就近就业、辐射周边”原则,全县46个乡镇(街道)中已有32个乡镇(街道)设立鞋服卫星工厂,共计120户,覆盖全县80%的行政村。

改造模式。利用闲置粮站、学校、村集体用房等资产改造成为卫星工厂,平均单厂面积500-1000平方米,投资成本降低60%。

生产分工。卫星工厂承接鞋面加工、组装等劳动密集型环节,实行“总部统单、工厂接单、按件计酬”的柔性化生产模式。

家庭工坊填补产业末梢

适用场景。针对行动不便或需照顾家庭的劳动力,鼓励企业在村社设立“家庭工坊”,将简单工序(如鞋带穿孔、标签粘贴)外包至农户家中。

支持政策。政府提供每户最高5000元的设备补贴,企业免费提供原材料并上门回收产品,实现“零成本创业”。

机制创新——破解“企业招工难”与“群众就业难”

创新弹性用工机制

工作时间灵活。卫星工厂实行“弹性上班制”,工人可根据家庭实际选择早班(8:00-12:00)、晚班(14:00-18:00)或兼职模式,日均工作时长一般为6-8小时。

计酬方式多元。按件计酬与按时计酬相结合,熟练工人月均收入达4000-5000元,部分家庭通过“夫妻档”模式年增收超过8万元。

创新技能培训体系

政府主导。联合企业、职业院校成立“安岳鞋业技能培训中心”,开发鞋面制作、设备操作等10余门课程,累计培训2.3万人次。

企业参与。推行“订单式培训”,企业提前下达用工需求,培训机构按标准组织教学,学员结业后直接入职,实现“培训即就业”。

创新利益共享机制

村集体经济入股。鼓励村集体以闲置资产、土地等资源入股卫星工厂,按年度分红,2025年全县村集体经济从卫星工厂获得分红超400万元。

乡贤返乡创业。出台“返乡创业十条”,在场地租赁、税收减免、融资支持等方面给予优惠,吸引500余名乡贤投资建厂,带动1.2万余人就业。

资源整合——盘活闲置资产与低效用地

闲置资产改造

据不完全统计,安岳全县有闲置粮站、学校、供销社等资产120余处,通过“租赁+改造”模式,将其转化为卫星工厂、物流仓库或员工宿舍,节约建设成本1.2亿元。比如,石羊镇利用原粮站改建的卫星工厂,年产值达3000万元,吸纳500余人就业。

土地集约利用

推行“工业用地弹性年期出让”,将土地出让年限从50年缩短至20年,降低企业用地成本;同时鼓励企业建设多层标准化厂房,提高容积率。2025年,安岳全县工业用地亩均产值提升至280万元,较2019年增长100%。

政策赋能——构建全链条支持体系

财政扶持

设立5000万元制鞋产业发展专项资金,对企业设备购置、技术改造、品牌建设等给予补贴,单个企业最高补贴500万元。对卫星工厂实行“三免两减半”政策(前三年租金全免,后两年减半),累计减免租金超3000万元。

金融支持

推出“鞋业贷”“乡贤创业贷”等专属金融产品,2025年累计发放贷款7.5亿元,惠及企业322家、个体工商户1520户。设立1000万元风险补偿基金,对银行不良贷款给予50%补偿,降低金融机构放贷风险。

服务优化

成立由县人大主任为组长的鞋服产业工作专班,深化“专班+首席服务员”工作机制,成立了鞋纺产业发展中心,按副科级事业单位配备,编制6人,专职负责纺织鞋服产业发展工作。为企业提供行政审批、政策咨询、纠纷调解等“保姆式”服务,确保“办事不出园”。开通“成渝制鞋产业物流专线”,将原材料运输成本降低30%,产品交付周期缩短2天。

成效:

从“农业大县”到“工业强县”的跨越

产业规模扩张

2025年1-8月,全县鞋服产量突破3200万双(套),较2019年增长2.1倍;产业税收超过4000万元,同比增长26%,占全县税收总额的18%。规上企业达21户,投产成型生产线达53条,产业规模稳居西部地区新兴制鞋基地第1位。2024年省委省政府将安岳县确定为全省重点打造的4个百亿级体育产业聚集区之一,安岳县运动休闲鞋产业入列全省中小企业特色产业集群。

企业竞争力提升

鸿星尔克安岳基地建成西南地区最大鞋服生产基地,年产能超1000万双,带动上下游企业集聚发展。本地企业“朗特鞋业”通过与总部企业合作,引入智能化生产线,生产效率提升40%,产品合格率从92%提高至98%。

从“外出务工”到“家门口就业”的转变

就业规模增长

制鞋产业为劳动密集型产业,产业工人需求量巨大,近年来累计带动就业2万人。其中2025年新增1000人,覆盖留守劳动力、返乡农民工、残疾人、贫困监测对象户等群体。卫星工厂工人中,女性占比达75%,45岁以上中老年工人占比超60%,有效解决了“就业歧视”问题。

收入水平提高

安岳县制鞋工人的月均收入为4000-5000元,较务农收入增长3倍;部分技术工人月薪超10000元,实现“一人就业、全家脱贫”。2024年,全县农村居民人均可支配收入达1.8万元,较2019年增长60%,城乡收入比从2.2:1缩小至1.8:1。

从“单向流动”到“双向互动”的升级

人口回流趋势显现

2024年,全县外出务工人员回流超3万人,人口流失态势得到有效遏制。返乡人员带回资金、技术和管理经验,催生电商、物流、餐饮等配套产业,2024年第三产业增加值占比提升至42%。

乡村活力明显增强

卫星工厂带动周边餐饮、住宿、商超等服务业发展,形成“15分钟就业圈”和“30分钟生活圈”。村集体经济不断壮大,2024年,全县村集体经济收入超50万元的村达50个,较2019年增加47个。

从“经济指标”到“民生温度”的延伸

家庭功能修复

90%的工人表示“能兼顾家庭和工作”,留守儿童、老人数量减少30%,离婚率下降15%。例如,龙台镇工人吴齐英 说:“以前在广东打工,一年只能见孩子两次;现在家门口上班,每天都能辅导作业,孩子成绩提高了,家庭也更和睦。”

社会治理改善

卫星工厂成为乡村文化活动中心,企业定期组织技能竞赛、文艺演出,丰富群众精神生活。2024年,全县刑事案件发案率下降20%,信访总量减少15%,社会稳定显著提升。

启示:

以机制创新激活“政府+市场+社会”三方合力

通过体制机制创新,整合资源、优化协作,构建多方共赢的生态体系。

政府角色。从“管理者”转向“服务者”,通过政策扶持、资源整合和平台搭建,降低企业运营成本和群众就业门槛。

市场作用。发挥企业市场主体作用,通过订单分配、技能培训等市场化手段,实现供需精准对接。

社会参与。鼓励村集体、乡贤、农户等主体参与,形成“共建共享”格局,增强模式可持续性。

以“产业+就业”破解“产业空心化”与“就业外流化”双重困境

安岳县的实践表明,促进县域经济高质量发展需坚持“产业+就业”双轮驱动。

产业选择要“因地制宜”。立足本地自然资源禀赋、比较优势、产业基础等方面,选择劳动密集型与资源密集型相结合的产业,避免盲目追求“高精尖”。

产业布局要“立体化”。通过“总部+卫星”模式,实现产业集聚与分散就业的统一,既降低企业成本,又扩大就业覆盖面。

以要素整合破解“土地、资金、人才”三大约束

通过盘活闲置资产、创新金融产品、优化人才政策,有效破解县域经济发展中的典型难题。

土地集约利用。推广“弹性年期出让”“多层厂房建设”,提高土地利用效率,降低企业用地成本。

金融精准支持。开发专属金融产品,建立风险补偿机制,解决中小企业“融资难、融资贵”问题。

人才本土培养。构建“培训+就业”一体化体系,将农民工转化为产业工人,实现“人才留得住、用得好”。

以政策赋能构建“全链条、全周期”的支持体系

安岳县的经验表明,县域产业发展需政策系统性支持。

政策设计要“前瞻性”。提前布局产业链配套,避免“单点突破”导致的产业孤岛效应。

政策落实要“精准化”。针对企业不同发展阶段(初创期、成长期、成熟期)提供差异化支持,提高政策实效。

政策评估要“动态化”。建立政策效果跟踪机制,及时调整优化,确保政策与市场需求同步迭代。

安岳县的“园区总部+卫星工厂”模式,以“产业+就业”为纽带,以机制创新为动力,以要素整合为支撑,成功破解了传统农业大县“产业空心化”与“就业外流化”的双重困境,走出了一条“产业兴、就业稳、城乡融、百姓富”的高质量发展之路。这一模式不仅为成渝地区双城经济圈内的县域提供了可复制的经验,也为全国同类地区提供了启示。未来,随着数字化、智能化技术的深入应用,安岳模式有望为乡村振兴和共同富裕贡献更多“智慧”。(文/图 安岳县委党校 周礼)

关注官网微信